「小さな筋肉が教えてくれた大きな真実」- カイゼン先生の後頭下筋物語

「トリ子さん、昨日は頭痛がひどかったと聞きましたが、今日はいかがですか?」カイゼン先生は施術室から出てきて、受付に座るトリ子さんに声をかけました。

「ありがとうございます。おかげさまで少し良くなりました。でも、頭の後ろから首にかけて、まだ少し重い感じがあります」トリ子さんは微笑みながら答えました。

「それは良かった。でも完全には治っていないようですね。実は今日、ちょうど頭痛と首の痛みに関する面白い研究資料を読んでいたところなんです」カイゼン先生は興味深そうに言いました。

「どんな研究ですか?」トリ子さんは目を輝かせました。

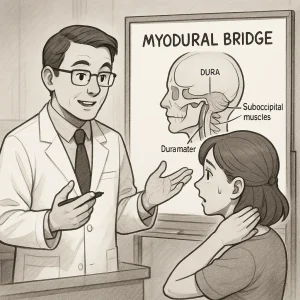

「後頭下筋群という頭の後ろにある小さな筋肉群と、脳や脊髄を包む硬膜という膜が特殊な繊維で繋がっていて、それが『筋硬膜橋』と呼ばれることを知っていますか?」

「初めて聞きました!何だか難しそうな名前ですね」トリ子さんは首を傾げました。

「簡単に言うと、頭の後ろの深い筋肉と脳脊髄液が流れる管の間に橋のような繋がりがあって、それが頭痛や首の痛み、さらには脳脊髄液の流れにも影響しているんです」

「えっ、そんな繋がりがあるんですか?私の頭痛も関係あるかもしれないですね」トリ子さんは自分の後頭部に手を当てながら言いました。

「可能性は十分にあります。特に緊張型頭痛や首からくる頭痛は、この筋硬膜橋の機能不全が関わっていることが多いんです。例えば、デスクワークで長時間同じ姿勢でいると、後頭下筋群に負担がかかり、筋硬膜橋を通じて硬膜にも過剰な張力がかかります」

「私、まさにそうかもしれません。パソコン作業が多いですし...」トリ子さんは心当たりがあるように頷きました。

「そうですね。面白いことに、この筋硬膜橋には神経線維も通っていて、脳と筋肉の間で情報をやり取りする役割もあるんですよ」カイゼン先生は熱心に説明しました。

「すごいですね!体って本当に精巧にできているんですね」トリ子さんは感心した様子でした。

「その通りです。だからこそ、私たちKAIZEN TRIGGERでは、単に痛みを取るだけでなく、からだの機能を改善することを目指しているんです。今度、後頭下筋群に特化した施術とエクササイズをトリ子さんにも試してみませんか?」

「ぜひお願いします!頭痛が良くなるなら試してみたいです」トリ子さんは明るく答えました。

翌日、トリ子さんはカイゼン先生から教わった後頭下筋群のエクササイズを実践していました。受付デスクで少し休憩時間があると、首を小さく回したり、頭の位置を調整したりしています。

「トリ子さん、エクササイズはどうですか?」昼休みに施術室から出てきたカイゼン先生が尋ねました。

「実は今朝から頭がすっきりしています!あんな小さな動きで効果があるなんて驚きです」トリ子さんは嬉しそうに報告しました。

「それは良かった。筋硬膜橋の研究によると、小さな動きでも筋肉と硬膜の関係を調整できるんです。実は人間だけでなく、クジラやペンギンにも同じ構造があることがわかっているんですよ」

「え!クジラにも?それはびっくりです」トリ子さんは目を丸くしました。

「そうなんです。それだけ重要な構造なんですね。進化の過程で保存されてきた機能なんです」カイゼン先生は少し得意げに説明しました。

「カイゼン先生はいつも面白い話を教えてくれますね。お客様にも伝えたいです。きっと興味を持たれると思います!」

「ぜひ伝えてください。でも、技術的な説明より、『頭と首の痛みは深い筋肉のケアで改善できる』というシンプルなメッセージの方がいいかもしれませんね」カイゼン先生は微笑みました。

数日後、トリ子さんはカイゼン先生から教わったエクササイズを熱心に続けていました。職場では同僚にも教え、「トリ子式筋肉体操」と呼ばれるようになっていました。

ある日、牛久市で開催される健康イベントの打ち合わせがKAIZEN TRIGGERで行われることになりました。トリ子さんは受付で資料を整理しながら、少し緊張した面持ちでした。

「トリ子さん、イベントの準備は順調ですか?」カイゼン先生は施術を終えて出てきました。

「はい、大丈夫です。でも...実は少しお願いがあるんです」トリ子さんは少し恥ずかしそうに言いました。

「なんでしょうか?」

「私も健康イベントで、この筋硬膜橋と頭痛の関係について簡単なミニ講座をやってみたいんです。お客様からも好評で、『トリ子さんの説明はわかりやすい』と言っていただけて...」

「それは素晴らしいアイデアですね!ぜひやりましょう。トリ子さんの親しみやすい説明は、専門的な内容を伝えるのにぴったりです」カイゼン先生は即座に賛同しました。

「本当ですか?ありがとうございます!」トリ子さんは飛び上がるほど喜びました。

「実は私も考えていたんです。専門家だけでなく、スタッフからも健康情報を発信すれば、より多くの方に伝わるだろうと」

イベント当日、トリ子さんは緊張しながらも笑顔で「頭痛さよなら!簡単後頭下筋ケア」というミニ講座を行いました。参加者は熱心にメモを取り、質問も次々と出ました。

講座の後、一人の年配の女性がトリ子さんに近づいてきました。「ずっと頭痛に悩まされていたの。でも今日の話を聞いて、初めて原因がわかった気がします。単なる頭痛薬だけじゃなく、筋肉のケアも大事なんですね」

「はい、私も実際に良くなった経験があります。深い筋肉と脳を包む膜がつながっているなんて、不思議ですよね」トリ子さんは自分の経験を交えて答えました。

イベントの終わりに、カイゼン先生はトリ子さんの肩をポンと叩きました。「素晴らしかったですよ。専門知識をわかりやすく伝えるのは難しいことですが、トリ子さんは天性の才能がありますね」

「ありがとうございます。この小さな筋肉の話から、私も大きな自信をもらいました」トリ子さんは照れながらも誇らしげに答えました。

「私たちの体の中の小さな『橋』が、人と人とをつなぐ橋になったようですね」カイゼン先生は優しく微笑みました。

トリ子さんの講座は好評で、KAIZEN TRIGGERの新しい取り組みとして、定期的な健康ミニ講座が始まることになりました。小さな筋肉の話から始まった物語は、牛久市の多くの人々の健康改善の架け橋となっていったのでした。

【筋硬膜橋(MDB)の解剖学的重要性と臨床的意義 - 頭痛・頸部痛改善への新たなアプローチ】

序論:筋硬膜橋(Myodural Bridge)とは何か

頭痛や首の痛みで悩んでいる方は少なくありません。特に現代社会ではデスクワークやスマートフォンの普及により、頭頸部の不調を訴える方が増加傾向にあります。これらの症状の背景には様々な要因がありますが、近年の解剖学的研究により「筋硬膜橋(Myodural Bridge、以下MDB)」という重要な解剖学的構造物が注目されています。

MDBとは、頭蓋底部から上位頸椎にかけての深層にある後頭下筋群と脊髄硬膜(脳脊髄液を含む嚢)を連結する密な結合組織のことです。この構造は1995年にHackらによって初めて報告され、「筋肉と中枢神経系を直接つなぐ架け橋」として解剖学的・臨床的に大きな意義を持つことが明らかになってきました。

後頭下筋群は主に小後頭直筋(Rectus Capitis Posterior minor: RCPmi)、大後頭直筋(Rectus Capitis Posterior major: RCPma)、下頭斜筋(Obliquus Capitis Inferior: OCI)の3つから構成されます。これらの筋肉は頭部の微細な位置調整や姿勢維持に重要な役割を担いますが、MDBを介して脊髄硬膜と直接連絡しているという点が特筆すべき特徴です。

具体的には、小後頭直筋の腹側部と大後頭直筋頭側部からの線維は環椎後頭間隙(環椎と後頭骨の間)を通過して上位頸髄硬膜の後面に入り込み、また小後頭直筋の背側部・大後頭直筋尾側部・下頭斜筋内側部からの線維は環椎軸椎間隙を通って椎骨硬膜靭帯と融合し、そこから硬膜へと連続しています。これらの解剖学的連続性により、筋収縮が硬膜の張力にダイレクトに影響を与える構造になっているのです。

興味深いことに、MDBはヒトだけでなく、クジラやサル、イヌ、ネコ、ウサギなどの哺乳類全般、さらには鳥類(ニワトリやペンギン)にも存在することが確認されています。こうした種を超えた進化的保存性は、MDBが生理学的に非常に重要な役割を持つことを示唆しています。

この構造物が持つ機能的意義として、主に次の3つが提唱されています。第一に、硬膜への過度のたるみや折り込みが生じないよう筋-硬膜橋が張力を検知・調節し、脊髄や神経組織の安定性を維持すること。第二に、固有受容器を介した筋-硬膜間の神経フィードバック機構としての働き。そして第三に、脳脊髄液循環に対するポンプ機能です。これらの機能は、頭痛や首の痛み、さらには自律神経機能とも密接に関連していることが示唆されています。

私たちKAIZEN TRIGGERでは、こうした最新の解剖学的・生理学的知見を取り入れながら、牛久市の皆様の健康維持・改善をサポートしています。カイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングを組み合わせたアプローチにより、筋硬膜橋の機能を最適化し、頭痛や首の痛みの根本的な改善を目指しています。

本稿では、MDBの詳細な解剖学的構造、神経生理学的機能、臨床的意義、そして当院のカイロプラクティック整体およびパーソナルトレーニングがどのようにMDBに作用し、症状改善に繋げるかについて詳しくご説明します。最新の医学的知見に基づいた情報が、皆様の健康管理に役立つことを願っています。

本論:MDBの解剖学的・生理学的機能と臨床的意義

1. MDBの詳細な解剖学的構造と種間比較

MDBの解剖学的構造をより詳細に見ていくと、その複雑性と精緻さに驚かされます。ヒトの後頭下部において、小後頭直筋(RCPmi)は後頭骨下部から環椎後結節に走行し、大後頭直筋(RCPma)は軸椎棘突起から後頭骨下部に向かい、下頭斜筋(OCI)は軸椎棘突起から環椎横突起に走行しています。これらの筋から出る強靭な結合組織性の線維束が、解剖学的に「筋硬膜橋」と呼ばれる構造を形成しています。

Zhengらの2020年の研究では、MDBをただの単一の連結組織ではなく「筋硬膜橋複合体(myodural bridge complex)」として捉え、環椎後頭膜や椎骨硬膜靭帯(To Be Named Ligament)を含めた包括的な構造として定義しています。これにより、頭部運動に伴う張力がこれらの線維を通じて効率的に硬膜へ伝達される仕組みが明らかになりました。

種間比較研究によると、MDBの基本構造は様々な哺乳類で保存されていることが明らかになっています。Liuらの2017年の研究では、クジラ(Nephocaena phocaenoides)においてもMDBが確認され、ヒトと同様の基本構造を保持していることが示されています。さらに、Songらの2018年の研究ではニワトリ(Gallus domesticus)にもMDBの存在が確認され、脳脊髄液循環における普遍的な重要性が示唆されています。

組織学的にも、MDBは単なる結合組織以上の特殊性を持っています。Scaliらの2013年の研究によれば、大後頭直筋と硬膜を連結する組織内には固有受容神経が走行し、筋腹および硬膜の両方へ侵入していることが免疫組織化学的に確認されています。これは、MDBが単なる物理的な連結以上に、感覚情報を伝達する生理学的に重要な構造であることを示しています。

2. MDBの神経生理学的機能と筋膜ネットワーク

MDBの最も重要な生理学的機能のひとつは、脳脊髄液(CSF)循環への影響です。Xuらの2016年の研究では、健常者の頭部回旋運動によって髄液流動速度が有意に上昇することが示されました。これは、筋硬膜橋を介した後頭下筋の収縮が硬膜を牽引し、それによって脳脊髄液の流れが促進されるという「筋-硬膜-CSF連動説」を支持するものです。

実際、Maらの2021年の動物実験(イヌ)でも、後頭下筋への電気刺激や受動的な頭部運動が髄液圧の上昇を招くことが証明されています。これらの知見から、MDBは「脳脊髄液循環の新たな駆動源」として機能している可能性が高く、頭部運動と髄液循環をつなぐ重要なメカニズムと考えられています。

さらに、MDBには「筋-硬膜反射系(myodural biofeedback)」としての機能も示唆されています。Kahkeshaniらの研究では、深部の後頭下筋群が収縮すると、その張力がMDBを介して硬膜に伝わり、硬膜の緊張度変化が感覚フィードバックとして筋に伝わるという双方向性の反射系の存在が指摘されています。

この神経生理学的な相互作用は、全身の筋膜ネットワークという観点からも注目されています。後頭下筋群は深部筋膜を介して頸部全体の筋膜と連続しており、さらに胸腰筋膜や仙腸靭帯を経て下肢に至るまでの連続性(筋膜経線)を形成しています。この全身的な筋膜連続性の中で、MDBは中枢神経系と筋骨格系を直接リンクする稀有な構造として位置づけられます。

3. MDBと頭痛・頸部痛・自律神経機能の関連

MDBの臨床的重要性は、頭痛(特に頸原性頭痛や緊張型頭痛)との関連において顕著です。Eniらの2014年のレビューによれば、後頭下筋群の過緊張やトリガーポイントがMDBを介して硬膜に過剰な張力をもたらし、これが頭痛を誘発する機序が考えられています。

実際、MRI研究では、頸原性頭痛を有する高齢女性において大後頭直筋の筋断面積が有意に減少(萎縮)していることが報告されています。これは慢性頭痛に伴う筋機能不全が筋硬膜橋の牽引力バランスを崩し、悪循環を形成している可能性を示唆しています。

また、MDBは自律神経機能にも影響を及ぼす可能性があります。Pacchiaらの2012年の研究では、上部頸椎へのオステオパシー的手技(環椎後頭部のデコンプレッション操作)が迷走神経を介した副交感神経系の賦活をもたらすことが、心拍変動(HRV)解析によって証明されています。具体的には、頸椎マニピュレーション後に安静時心拍間隔の標準偏差や高周波成分(HF)が有意に増大し、低周波/高周波比(LF/HF)が低下する(副交感神経優位にシフトする)ことが示されました。

さらに、Silvaらの研究では、後頭下筋の筋膜リリース手技により交感神経優位の指標であるLF/HF比の有意な低下や心拍数の減少が観察されています。これらの知見は、MDBを介した手技療法が中枢の自律神経バランスにも好影響を及ぼしうることを示しています。

牛久市のKAIZEN TRIGGERでは、これらの知見を踏まえ、MDBの機能に着目したカイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングのアプローチを行っています。特に後頭下筋群の評価と治療を重視し、筋硬膜橋を介した神経生理学的効果を最大化することで、頭痛や首の痛みの根本的改善を目指しています。

結論:MDBケアの臨床的応用とKAIZEN TRIGGERのアプローチ

筋硬膜橋(MDB)に関する最新の解剖学的・生理学的知見は、頭痛や頸部痛に対する従来のアプローチを再考する重要な視点を提供しています。特に注目すべきは、MDBが単なる解剖学的構造にとどまらず、「筋-硬膜-中枢神経系」を繋ぐ機能的ユニットとして作用し、脳脊髄液循環や自律神経機能調節にも関与している点です。牛久市のKAIZEN TRIGGERでは、これらの科学的知見に基づき、カイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングを組み合わせた総合的なアプローチで後頭下筋群とMDBの機能改善を目指しています。

MDBに関する臨床応用の可能性は多岐にわたります。Wardらの研究によれば、上部頸椎のマニピュレーションや後頭下筋へのマッサージが頸原性頭痛の軽減に有効である理由として、筋骨格系と硬膜を直接つなぐMDBの存在が機械的に説明できるとされています。実際、解剖実習下で大後頭直筋に牽引力を加えると複数レベルの脊髄神経根が可動する様子が観察されており、物理的な筋緊張の緩和が硬膜の張力状態に直接影響することが示唆されています。

KAIZEN TRIGGERでは、こうした知見を実践に取り入れ、特に以下の3つのポイントに焦点を当てたアプローチを行っています。

ポイント1: 後頭下筋群の精密な評価と筋機能の正常化

頭痛や頸部痛を訴える患者様に対しては、まず後頭下筋群の詳細な評価を行います。特に小後頭直筋と大後頭直筋の緊張度、圧痛、筋断面積の左右差などを確認し、MDBを介した硬膜への過剰な張力の有無を評価します。

カイロプラクティック整体においては、頭蓋頸椎移行部(環椎後頭関節)の関節機能を正常化するとともに、後頭下筋群への特殊なリリーステクニックを用いて筋緊張の緩和を図ります。Humphreysらの指摘にあるように、小後頭直筋の主な役割は頸部伸展時の硬膜の「皺寄せ(buckling)」を防ぐことであり、この機能の回復が症状改善の鍵となります。

パーソナルトレーニングにおいては、後頭下筋群の選択的な強化と協調性向上を目的としたエクササイズを提供しています。特に頭部の微細な位置調整能力(クレニオセルビカルフレクション)の向上は、MDBを介した硬膜への適切な張力維持に重要です。これらのエクササイズは、Juurlinkらのシステマティックレビューにおいても頸原性頭痛に対する有効性が示されています。

ポイント2: 脳脊髄液循環の最適化とMDBポンプ機能の活性化

MDBの重要な機能のひとつに、頭部運動に伴う脳脊髄液循環の促進があります。Xuらの研究で示されたように、頭部回旋運動は髄液流動速度を有意に増加させることができます。

KAIZEN TRIGGERでは、カイロプラクティック整体による頭蓋骨および頸椎の可動性改善と合わせて、脳脊髄液循環を促進するための特殊な頭部運動エクササイズを指導しています。これらのエクササイズは、MDBを介した頭部運動と髄液循環の連動性を強化し、頭痛や自律神経機能の改善を促します。

また、筋硬膜橋の機能不全は硬膜の柔軟性(コンプライアンス)低下を招くことがラット実験で示されています。当院の施術では、硬膜の柔軟性回復を意識した頭蓋仙骨療法的アプローチも必要に応じて組み合わせています。こうした総合的な取り組みにより、脳脊髄液の流れを最適化し、頭部の重だるさや疲労感の軽減を図っています。

ポイント3: 自律神経機能の正常化と全身的なアプローチ

前述のPacchiaらの研究では、上部頸椎への徒手的治療が自律神経機能に好影響を与えることが証明されています。特に副交感神経系の賦活は、ストレス軽減や疼痛閾値の上昇にも寄与します。

KAIZEN TRIGGERでは、MDBへのアプローチと並行して、自律神経機能の評価と改善にも重点を置いています。具体的には、心拍変動分析を用いた自律神経バランスの測定や、ストレスマネジメント指導、呼吸法トレーニングなどを組み合わせ、より総合的な健康改善を目指しています。

また、MDBは全身の筋膜ネットワークの一部として機能していることから、局所的な後頭下部のケアにとどまらず、全身の姿勢・動作パターンの最適化も重要です。当院のパーソナルトレーニングでは、頭部・頸部の位置感覚と全身の協調性を高めるための統合的なエクササイズプログラムを提供しています。

これら3つのポイントを統合したKAIZEN TRIGGERのアプローチは、MDBの機能を最適化し、頭痛・頸部痛の根本的な改善を促します。特に慢性的な症状や薬物療法だけでは十分な効果が得られないケースにおいて、新たな治療選択肢となりうるものと考えています。

MDBという小さな解剖学的構造が、頭痛や首の痛み、ひいては全身の健康に与える影響の大きさは、人体の精緻さと複雑性を改めて認識させてくれます。牛久市のKAIZEN TRIGGERでは、こうした最新の医学的知見に基づいたカイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングを通じて、地域の皆様の健康維持・改善をサポートしてまいります。

MDBに関する研究はまだ発展途上であり、今後さらなる臨床的エビデンスの蓄積が期待されます。私たちは最新の研究動向に

アンテナを張り、科学的根拠に基づいた最適なケアを提供することを心がけています。特に牛久市では、デスクワークや長時間のスマートフォン使用による頭頸部の不調を訴える方が増えており、MDBを含めた総合的アプローチの重要性は一層高まっていると言えるでしょう。

カイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングの連携によるMDBケアは、単に症状を抑えるだけでなく、身体の本来持つ自己回復力を最大限に引き出す「改善のきっかけ(TRIGGER)」となります。頭痛薬や鎮痛剤に頼らない自然な健康管理のために、ぜひKAIZEN TRIGGERの総合的なアプローチをお試しください。

もし頭痛や首の痛みでお悩みの方、または予防的な健康管理に興味をお持ちの方は、ぜひKAIZEN TRIGGERにご相談ください。MDBの科学に基づいた革新的なアプローチで、あなたの健康をサポートいたします。

参考文献:

- Hack GD, Koritzer RT, Robinson WL, Hallgren RC, Greenman PE. "Anatomic Relation between the Rectus Capitis Posterior Minor Muscle and the Dura Mater." Spine. 1995;20(23):2484-2486.

- Zheng N, Yuan XY, Li YF, et al. "Definition of the To Be Named Ligament and Vertebrodural Ligament and Their Possible Effects on the Circulation of CSF." PLoS One. 2014;9(8).

- Xu Q, Yu SB, Zheng N, et al. "Head movement, an important contributor to human cerebrospinal fluid circulation." Scientific Reports. 2016;6:31787.

- Scali F, Pontell ME, Enix DE, Marshall E. "Histological analysis of the rectus capitis posterior major's myodural bridge." The Spine Journal. 2013;13(5):558-563.

- Zheng N, Chung BS, Li YL, et al. "The myodural bridge complex defined as a new functional structure." Surgical and Radiologic Anatomy. 2020;42(2):173-185.

- Palomeque-del-Cerro L, Arráez-Aybar LA, Rodríguez-Blanco C, et al. "A Systematic Review of the Soft-Tissue Connections Between Neck Muscles and Dura Mater: The Myodural Bridge." Spine. 2017;42(1):49-54.

- Pacchia CF, Panagos A, Hooper TL, et al. "Suboccipital Decompression Enhances Heart Rate Variability Indices of Cardiac Control in Healthy Subjects." The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2012;18(8):726-729.

- Silva AC, Oliveira FR, Ferrari J, et al. "A pilot study of the effects of suboccipital fascial release on heart rate variability in workers in the clothing industry: Randomized clinical trial." Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2021;26:547-553.

- Liu P, Li C, Zheng N, et al. "The myodural bridge existing in the Nephocaena phocaenoides." PLoS One. 2017;12(3).

- Song Y, Su HX, Li HJ, et al. "Existence and features of the myodural bridge in Gallus domesticus: indication of its important physiological function." Anatomical Science International. 2019;94(2):184-191.

- Ma Y, Tang W, Gong DZ, et al. "The morphology, biomechanics, and physiological function of the suboccipital myodural connections." Scientific Reports. 2021;11(1):8123.

- Enix DE, Scali F, Pontell ME. "The cervical myodural bridge, a review of literature and clinical implications." The Journal of the Canadian Chiropractic Association. 2014;58(2):184-192.

- Juurlink BHJ, Jang M, et al. "Efficacy of manual therapy including neurodynamic techniques for the treatment of carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial." Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2018;41(6):483-491.